八寸名古屋帯の反物を自分で仕立てる

お盆に貰った組み織り帯反物を自分で仕立てます。

裏地の必要ない八寸(帯幅30㎝)の名古屋帯で、帯地そのままタレ先を折り返してかがり仕立てという袋状のお太鼓部分にします。胴部分は半巾にせず開いたままで手先のみを半巾にするという松葉仕立てにします。

全体の長さは標準的な360㎝の仕上がりに。その内訳は胴部分が245㎝でお太鼓部分が115㎝です。以下、今後のための記録です。

界切線やオランダ線など、目印のない名古屋帯はどこで折り返す?

これまでにも、八寸の名古屋帯は何度か仕立ててきましたが、全て全通柄(全部に柄)か六通柄(ひと巻き目が無地、帯の6割が柄)でした。しかも折り返し部分の目印になる線(オランダ線とか界切線)がはっきり入っているものばかりと、比較的に仕立てやすいものでした。

しかし今回は、お太鼓部と胴の一部にポイントのある「お太鼓柄(ポイント柄)」で、しかもこの帯には「界切線」や「オランダ線」と言われる目印になる織の線は何もなく、一瞬何処から折り返せばいいのか迷いました。

でも何てことはなく、出来上がり状態でタレ先からお太鼓柄の中心は約68㎝というのが標準のようでした。

それを踏まえつつ少し多めで、タレ先からお太鼓柄(ポイント柄)の中心を72㎝としました。丁度、5本の組紐織部分の真ん中3本目を目安にした寸法です。これさえ決まればあとはラク。

でも何てことはなく、出来上がり状態でタレ先からお太鼓柄の中心は約68㎝というのが標準のようでした。

それを踏まえつつ少し多めで、タレ先からお太鼓柄(ポイント柄)の中心を72㎝としました。丁度、5本の組紐織部分の真ん中3本目を目安にした寸法です。これさえ決まればあとはラク。

「袋名古屋帯」で「かがり仕立て」で「松葉仕立て」言い方いろいろ何のこと?

- 八寸帯は帯地幅そのまま二重にした太鼓部分の端をかがればいい。これが「かがり仕立て」。タレ先から折り返すから二重になりお太鼓が袋状になった状態。それで「袋名古屋」

- 胴部分の手先20~30㎝(好みで)のみを半分に閉じてかがり縫い。他の胴部分は開いたまま。これが「松葉仕立て」

お太鼓部分の寸法と始末

ポイント柄からタレ先までの距離が、長すぎても短すぎても、お太鼓って何とも作りずらく締めにくいものになります。今回のはタレ先からポイント柄中心まで72㎝を計り折り返して、縫い代分5㎝を折り込んだら、結果的にお太鼓部分が115㎝となったというわけです。

待ち針をした状態で、仮に自分の胴で試し巻きしてみましたが61㎝と多めでも別に問題は有りませんでした。

あとでお太鼓部分をかがり縫いする時に、両耳や垂境にズレやヨレが出ないよう、待ち針で固定するだけではなくしつけ縫いをしました。

組み織ということで帯地が柔らかく針の通りがかなりスムーズ。両端耳はかがり縫い5㎜ほどの間隔でクルクルとらせん状に縫う。針は垂直に刺す。

- 折り返したお太鼓部分の両耳端をかがり縫い。

- 垂境(折り返しの終わりお太鼓部の境目)をチドリ縫い又はクケ縫い。私はクケ縫。

手先の始末

- 手先の房部分を切り落とす。(タレ先が房という場合もあるらしい)

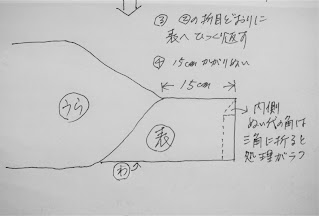

- まずは中表に折って合わせ、縫い代分5㎝をザクザク縫う。

- 縫い目の1㎝ほど上(先)にきっちり折り目を付けて折り、2. を外表に返す。

- 手先15㎝両耳をかがり縫い。(内側の折りこみ角は三角に折ると処理しやすい)

八寸袋名古屋の松葉仕立て出来上がり

仕上がって、仮にお太鼓のように置いてみました。

(「かがり仕立て」とか「袋名古屋」とか、その表現は省略してるのが一般的のようです)

柔らかな帯ですが、ざくざくというかほっこりな質感なのでこれからの季節に丁度いい。秋、冬、春先のスリーシーズン楽しめそうな帯で、角出しもよく合う帯だと思います。いつデビューしよっか?

※ 11月に、紬着物との組み織帯初めてコ―デしてみました。